Ein höchst unerwünschtes Weihnachtsgeschenk

Mi., 27.12.2023, Cartagena de Indias. Es ist viel passiert: Sausefahrt von Curaçao hierher, Nachtankunft drei Uhr morgens, Ankermanöver zwischen Partybooten und Feuerwerk (Heiligabend), Anker nicht gehalten, zweihundert Meter zwischen anderen Yachten hindurch getrieben, eine Beinahe-Strandung …

Aber lieber von Anfang an: Freitag, 15.12. Ina kommt an, anderthalb Stunden Verspätung, schon von Amsterdam her, Ina hat schon ein Odyssee hinter sich: Ihr Zug von Köln hatte ein halbe Stunde Verspätung, fuhr dann aber doch, während sie nicht auf dem Bahnsteig war, der nachfolgende fiel aus – hat sie sich einen Mietwagen nach Amsterdam genommen: meine Mitseglerin ist mächtig motiviert, prima!

Nachts sehen die Viertel zwischen Hato, dem Flughafen von Curaçao und Willemstad eher nicht besser aus als tagsüber; Busfahrt in die Stadt, Ausstieg am Supermarkt, ist nur eine Viertelstunde Fußweg zur Marina, aber eben über eine sehr misstrauenseinflößende Strecke: weg vom Meer, das unter der Stadt (hier: Pietermaai, das Ausgehviertel), liegt, den Berg hoch, über eine Schnellstraße, eine vermüllte Treppe führt mitten ins Gebüsch, Trampelpfad auf einen verlassenen Parkplatz, erst am Ende sind die Masten der Yachten in der Marina auf der anderen Seite des Hügels zu ahnen. Habe ich mir vorher überlegt, wie ich das Ina verkaufen kann (»Vertrau mir, Ina, wir sind gleich da.« Und: »Wäre auch zu viel Aufwand, dich fünftausend Kilometer hierherfliegen zu lassen, um dich dann im Gebüsch auszurauben, oder?« – Tatsächlich ist es der schnellste Weg). Auf dem Boot angekommen ist nur noch Schlafen angesagt, inzwischen ist es fast Mitternacht.

Für Samstagabend hatte ich eine Verabredung mit Moritz, Schweizer, vereinbart, dessen Ketsch WHISPER auf dem Trockenen in der Marina liegt und der einen Mietwagen hat. Die Sea Food Terrace ist genau der richtige Platz (Moritz hat ihn ausgegoogelt): Strohhütten am Strand neben einem Caravan, in dem köstliche Fischplatten gegrillt werden, dazu hausgemachte Limonaden: ein Träumchen.

Am Montag Einkauf im Supermarkt, zu dem es einen Shuttle-Service der Marina gibt, der danebenliegende Budget Marine Bootsausstatter hat leider den Yachtführer Panama (Eric Bauhaus: The Panama Cruising Guide), den man für die San Blas Inseln unbedingt braucht, nicht auf Lager. Abends lädt Brian, Amerikaner, der eine Amel wie Moritz, nur größer, segelt, uns zu Boeuf Stroganoff ein (Geschnetzeltes., Quadratnudeln, Erbsen, Sahnesoße; Röstzwiebeln aus dem Asia-Markt). Supernett und superlecker. Dienstag langer Marsch in die Stadt (Pause im eisgekühlten Alternativ-Café mit leckerem Cappuchino für Ina – sie hat jahrelange Erfahrung mit Fernreisen), um Zoll (diesseits im Hafen, Punda) und Immigration (für den Ausreisestempel) im Hafengebiet auf der anderen Seite (Otrabanda) zu regeln. Klappt alles.

Ebenfalls am gegenüberliegenden Ufer liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff festgemacht, überragt selbst die höchsten Gebäude der Stadt, ein Fremdkörper wie ein Walross im Sardinenbecken. Die hinfälligsten der dazugehörigen Passagiere keuchen und stöhnen in der Hitze schon auf dem kurzen Weg zur Prinzessin-Emma-Brücke, der Pontonbrücke, für die Curaçao berühmt ist (ca. 500m). Auf dem Rückweg Mittagessen, sehr authentisch, im blauen Palais am Markt (Surinamisch: gebratene Nudeln mit Gemüse (Bratbananen, Brokkoli, Mangold) und Limonade (Tamarinden). Superlecker.) Marina muss bezahlt werden, US 600 waren noch offen, darunter 225 für die Reparatur (Lackieren, Antifouling) unten am Kiel. Abends Cheeseburger bei The Don, mit loaded fries, Pommes mit geschmolzenem Käse und geröstetem Speck. Dekadent, ein verbotenes Vergnügen. Moritz (1,95, kein Gramm Fett am Leib) schafft sogar einen Vierfach-Burger.

Mittwoch früh um neun Start aus der Marina. Ina dreht ihre ersten Runden unter Motor, alles klappt. Fort Nassau, die wir vorschriftsmäßig angefunkt haben, schickt uns Richtung Brücke, die sich beim Näherkommen für uns (und ein hereinkommendes Segelschiff) öffnet. Sind wir unter Kameraklicken der Touristen an der Uferpromenade durch den schmalen Spalt gerauscht. Draußen brandet eine unangenehm kurze Welle an und schaukelt uns erstmal durch.

Baja Santa Kruz, die Küste von Curaçao hoch, sollte eine geeignete Ankerbucht für unsere erste Nacht sein. Leider nicht genug Wind, wir kriechen die Küste entlang, nachmittags ist immer noch die Einfahrt nach Willemstad hinter uns zu sehen. Alternativplan? Haben wir nicht. Zum Glück frischt der Wind auf wie gerufen und bringt uns um vier, lange vor Sonnenuntergang, nach Santa Kruz. Enge Einfahrt, dahinter sofort der Strand, der mit gelben Bojen für Schwimmer abgeriegelt ist. Außerdem sind die Felsen rechts und links, gegen die Brandung anschlägt, verdächtig nahe. Also zurück, vor die Bucht, Anker geworfen. Es rollt uns ziemlich, aber alles ist gut. Baden ist angesagt, das Wasser herrlich.

Herrlich einladend sieht auch der braune Sandstrand aus, der wenige hundert Meter vor uns liegt. Brandung auch dort, aber gegen Sand? Sollte kein Problem sein. Beim Näherschwimmen muss ich feststellen, dass vor dem Strand scharfkantige Felsen liegen, zwischen den Wellen tauchen sie messerscharf auf. Also nicht Ausruhen am Strand, sondern hurtig zurück zum Schiff geschwommen. Der Rest der Nacht war genauso unruhig und rollig wie befürchtet.

Entspannter Start am nächsten Morgen: wir haben vier bis fünf Tage Überfahrt nach Cartagena vor uns, wir müssen die Nächte ohnehin durchsegeln. Kurs 310°, nach Nordost, um Aruba großräumig zu umfahren, dahinter ist nur offene See. Frischer Wind treibt uns vor sich her, nimmt aber zu, sobald wir hinter der Landabdeckung von Curaçao heraus sind. Und Wellen. Erst drei bis vier Meter, zum Glück quer zu unserer Fahrt, einzelne bauen sich aber bis auf sechs, manche sogar mehr Meter auf. Und der Wind lässt nicht nach. Als unsere erste Nacht anbricht, bin ich froh, dass wir Kurs halten können, habe aber nicht die Nerven, ein Reff einzuziehen. Als jagt uns der Wind die Nacht und den nächsten Vormittag über mit im Schnitt 8 kn Fahrt auf die Karibik hinaus. Bis Mittag werden wir das höchste Etmal gerauscht sein, das die ELIZABETH bis dahin jemals gemacht hat: 185 nm, fast 350 km. Und wir sind 120 Meilen aufs offene Meer hinaus gerauscht. Zeit, den Kurs zu ändern. Mit 240°, nach Südost, geht es zurück auf die Küste von Venezuela, bald Kolumbien zu. Wind jetzt platt von hinten, Wogen länger: es rauscht, aber es ist angenehm, voranzukommen. Inzwischen sind zwei Reffs im Groß und die Genua komplett eingerollt: in der Abdeckung vom Groß schlägt sie heftig laut. Die zweite Nacht geht (nervlich) sehr viel besser, nicht zuletzt dank der reduzierten Segelfläche.

Georgie steuert unbeirrt und zuverlässig, wir halten vier-Stunden Wachen, Ina übernimmt die undankbare Hundewache von 24:00 bis 04:00h. Ich habe dafür den Sonnenaufgang in meiner Wache. Wind dreht südwärts, wir fahren fast straks nach Süden. Was nicht ganz gut ist, weil auf unserem Weg der Rio Barranquillo ins Meer mündet, er kommt aus dem Amazonasbecken und trägt Baumstämme und andere Hindernisse hinaus aufs Meer. Sollte man großräumig umfahren, hat uns Moritz gewarnt.

Kurs 240° sollte uns davon freihalten und uns um die Nordwestecke von Kolumbien herum Richtung Cartagena bringen. Am Tag vor Heiligabend zeichnen sich im Dunst die Küstengebirge ab: Land in Sicht. Nachts fahren wir auf Lichter zu, allerdings sind die in der Karte verzeichneten Leuchttürme nicht auszumachen. Aber solange wir die Lichter an backbord lassen, sind wir auf dem richtigen Weg. Dachte sich der Skipper. Und lag falsch.

Die Nordküste Kolumbiens ist nicht besonders bevölkert, nur einzelne Industrieanlagen, vielleicht Erdölbohrungen, weit auseinanderliegend, und hinter dem Horizont kaum auszumachen. Ina findet, wir sind zu nahe an den Lichtern. Nur um ihr zu zeigen, wie toll mein geplanter Kurs funktioniert, werfe ich Navionics, die Kurssoftware an. Oops. Unser Kurs führt über Land. Wenn Kolumbien nicht ausweicht, sind wir auf bestem Weg, an der unbeleuchteten Küste zu stranden. Ein nicht sehr willkommenes Weihnachtsgeschenk – inzwischen ist es nach zwölf, die Nacht vor Heiligabend angebrochen. Der kräftige Wind hatte uns viel näher an die Küste gebracht als geplant. Also Kurs West, und mehrere Stunden tauchen immer wieder einzelne Lichter an der Küste auf. Gut, dass wir nicht dazwischen durchgefahren sind!

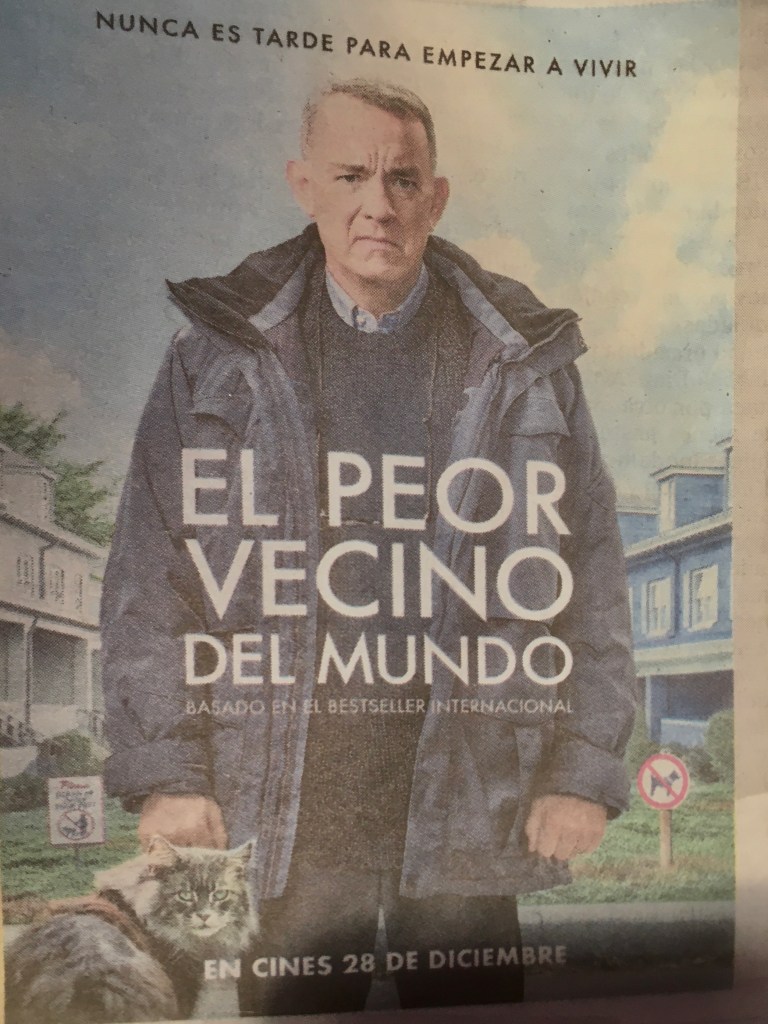

Nach Cartagena sind es noch über 120 nm, mehr als wir bei Tageslicht schaffen können. Also werden wir eine Nachtankunft haben. Morgens um zwei liegen wir fast vor der Hafeneinfahrt und ich wecke Ina, damit sie steuert, während ich die Segel einhole. Funkanmeldung bei Cartagena Port Control, sie sich sämtliche Angaben zu Schiff und Besatzung durchgeben lassen, uns zwei Marinas empfehlen und uns einschärfen, dass wir die Immigration nicht alleine machen können, sondern einen Agenten damit beauftragen müssen. Bei den Marinas meldet sich am Funk keiner. Es ist Heiligabend, Party-Time in spanischsprachigen Ländern (wie letztes Weihnachten in Ceuta). Die ewig lange Hafeneinfahrt (Boca Grande) steuert Ina nach dem violetten Kurs auf Navionics wie eine Eins. Cartagena begrüßt uns mit einer Skyline wie in La Manga (oder NYC). Zusammen mit den herumschießenden Schnellbooten kommt es uns eher vor wie der Vorspann zu Miami Vice (Miami Beach). Denn jeder, der einen schwimmfähigen Untersatz aufs Wasser zu bringen in der Lage ist, hat ein Soundsystem aufgeschnallt (und eine Reihe LED-Strahler beigebändselt) und beschallt sein Schiff (und den Rest des Hafens) mit Latino-Pop. Oder Salsa. Oder Latino-HipHop. Oder Lastino-Herz-Schmerz-Schlager. Außerdem leuchtet die Stadt vor Feuerwerk, an verschiedenen Stellen. Und auch überall am Ufer wummert Musik.

Ohne Marina-Kontakt suchen wir uns einen Ankerplatz tief im Hafenbecken, zwischen zahlreichen anderen Ankerliegern. Fast am Ufer, auf fünf Metern Tiefe, gebe ich 25 Meter Kette (15 m plus zweimal die Wassertiefe ist meine Formel), als die Kette im Ankerkasten blockiert und sich nicht mehr bewegen lässt. Den Anker einzufahren [mit Motorkraft nach achtern ziehen] lasse ich auch bleiben, er hält uns und es weht nur ein winzig leichtes Lüftchen. Außerdem ist es inzwischen halb vier Uhr morgens. Nur die Tombola im Uferclub in der Hafenfestung gegenüber, deren GewinnerInnen lautstark verkündet und gefeiert werden, hält uns wach. Und die wummernden Party-Boote.

You’re drifting!

Montag, 25.12. lassen wir es ruhig angehen, obwohl ich schon um halb acht wieder wach bin. Nachmittags gönnen wir uns dafür ein Mittagsschläfchen, Ina liest, ich ratze in der Achterkajüte, das Boot schaukelt sanft und einschläfernd in der sachten Welle. Da klopft es außen am Rumpf! Und zwar ziemlich forsch. Ina ist als erste draußen: »Hello? Hello! We think you are drifting.« Alarm! Tatsächlich ist der Anker aus seinem Schlammbett (wie wir gleich beim Aufholen sehen werden) geglitscht, wir sind sicher hundert Meter zwischen ankernden Yachten hindurchgetrieben, langsam zwar, aber dennoch saugefährlich, und schaukeln auf einen wunderschönen, sicher 25m langen Schoner [Zweimaster mit zwei gleich hohen oder vorne niedrigeren Masten] zu, das Eignerehepaar, europäisch-blond, steht schon aufgeregt an Deck. Ina schmeißt die Maschine an, ich hole den nutzlosen Anker auf, aber so lange er hängt, können wir nicht wirklich losfahren. Am engsten Punkt (CPA: closest point of approach) waren es sicher nicht mehr als acht Meter zwischen denen und uns. Doch als sie sehen, dass wir eingreifen, winken sie schon wieder freundlich.

Wo wir schon mal unterwegs sind, versuchen wir uns einen Platz in der anderen Marina, Club de Pesca zu erschleichen, finden eine einladend leere Box, legen an. Leider ist sie für ein viel größeres Boot, die Dalben [Poller, aufrechtstehende Holzstämme] sind viel zu weit weg. Also kompliziertes Leinenmanöver (vorne extralange Leine, Boot zurücksetzen, damit Ina hinten Achterleinen legen kann, dann wieder nach vorne zum Steg verholen). Gerade sind wir damit fertig, als die Marineros des Clubs ankommen und uns wieder wegschicken: der Club ist privat, wenn wir keine Reservierung haben, geht gar nichts etc. Verhandeln ist sinnlos, weil sie ohne den Clubmanager (es ist der erste Feiertag) ohnehin nichts entscheiden können. Also wieder vor Anker. Noch eine Nacht.

Dennoch ist es gut, vor Anker zu liegen nach viereinhalb Tagen und Nächten auf See. Noch immer kein Marina-Kontakt. Ina wirft ihr Internet an, bucht sich extra Zusatzdaten und schafft es, uns mit der Internetseite des Club Nautico zu verbinden, wo wir eine Reservierungsanfrage platzieren. Tatsächlich meldet sich später am Tag über WhatsApp der Restaurantbetreiber der Marina und macht uns Hoffnung: Vielleicht werde am nächsten Tag was frei …

Und es klappt. Am 26.12. vormittags schickt uns John, der Marina Manager des Club Nautico eine Skizze mit unserem Liegeplatz, wir sollen nicht trödeln, nachmittags soll Wind aufkommen, und um halb zwölf liegen wir fest. Heissa!

Leider nicht an einem Schwimmsteg, sondern an einem bombensicheren Stahlbetonponton. Der wird nicht nachgeben, wenn die ELLI dort anstößt. Und dann kommt auch noch ein Mann mit Taucherbrille und Badehose, springt ins Wasser und macht unsere Achterleinen an irgendwelchen im Hafenbecken versenkten Ösen fest – unter Wasser! Habe ich noch nie gesehen. Wenn wir wieder ablegen, muss er wiederkommen.

Nachmittags Anmeldung in der Marina, wir sind eingebucht bis Sa., 30.12. Und einen Agenten für die Immigration haben sie nach einem Telefonat auch am Start. Jóse kommt, lässt sich Boots- und Immigrationspapiere aus Curaçao zeigen (fotografiert sie ab) und nimmt unsere Pässe an sich. Für kaum US 140.- wird er uns einklarieren.

Abends passen uns Jose und ein Hafenbeamter in Uniform ab, als wir auf dem Weg zum Abendessen sind. ELLI wird in Augenschein genommen, Angaben aus den Papieren erfragt und telefonisch weitergegeben, außerdem gibt es viele weitere Fragen. Abendessen: Kebab/Schawarma und Bier und Besuch im Supermarkt, in dem ich schon zuvor die 540.000 Pesos für Jose aus dem Automaten gezogen habe. (Die Kolumbianer lassen die Tausender einfach weg. 3.815 Pesos sind ein Dollar. Aber auf dem Auszug aus dem Geldautomaten stand tatsächlich, dass ich 1,6 Millionen Pesos abgehoben hatte (391 €). Soy millionario!

Heute, Mittwoch früh ins Städtchen, Cartagena de Indios ist wunderschön, enge Gassen, Kolonialgebäude mit Dunkelholzbalkonen, Streetfood zum Reinlegen, das pralle Leben. An der Tankstelle gibt es tatsächlich Sprit mit 98 Oktan (brauch ich für den Generator), aber leider keinen Kanister. In zwei ferreterias erkunde ich mich mittels Zeichensprache und Brumm-Lauten (und einer Zeichnung) nach einem Horn (mit Spraydose), das ist für den Panama-Kanal vorgeschrieben. Gab es nicht. Heißt aber corneta. Auf der alten Festung zum Meer (Baluarte de Santo Domingo) ist die Stadt endlich so, wie ich sie in Erinnerung hatte: eine mächtige vieleckige Festung mit Kanonen aufs Meer hinaus.

Haben die Spanier sich von einem italienischen Festungsarchitekten bauen lassen, nachdem Francis Drake (für die einen (Kolumbianer, Spanier) ein Pirat, für die anderen (britisches Königshaus) ein hochgeachteter Freibeuter (Sir Francis)) die Stadt zwei Mal überfallen, ausgeraubt und in Schutt und Asche gelegt hatte. Das dritte Mal hat er es nicht mehr geschafft. Nicht zuletzt, weil die Cartagener nicht nur die riesigen Festungen hochgezogen haben, sondern auch eine heimtückische Unterseemauer (sic!) quer unter die Hafeneinfahrt. Die ist nicht zu sehen, hält aber Schiffe von einigem Tiefgang unweigerlich ab (vulgo: lässt sie auflaufen und untergehen). Hab ich von Henry gelernt, Tourguide, der auf der Festung Santo Domingo nach Kundschaft sucht und nebenher Armbändchen verkauft. Wo es Cornetas zu kaufen gibt, weiß er allerdings auch nicht.

Mittags (18:00 in Deutschland) zum Telefongespräch mit der family verabredet. Ziemlich emotional, Weihnachten eben. Mutter, Bruder, Schwägerin, Paula, Schwiegermutter und beide Töchter sind zusammen (und haben einen Tag Waldarbeit hinter sich.)

Dann kam Trevor, ebenfalls Moody 33-Besitzer und seit 15 Jahren auf eigenem Kiel unterwegs, mit dem Dinghy vorbei und wusste über Gott und die Welt Bescheid und war auf einen Tratsch aus. Gab einen guten Tipp für die Einreise nach Panama (Puerto Obladia). Und vor allem: wusste, dass es gegenüber der Marina it zwei Chandleries (Marinbedarfsläden) gibt, nicht mal fünf Minuten zu Fuß!) Da kriege ich sicher einen Benzinkanister. Und wahrscheinlich auch das Horn. Und selbstverständlich hätte ich John, den Hafenmeister fragen müssen, der hier seit 10 Jahren hängengeblieben ist und alles kennt. Hätte ich auch selber drauf kommen können. (Regel 8). Also: Laune für heute verhagelt. Aber gute Aussichten für morgen. Abends superleckeres Ceviche beim Peruaner. Und Supermarkt (gegenüber).